●早稲田大学部理工学部 角田 頼彦

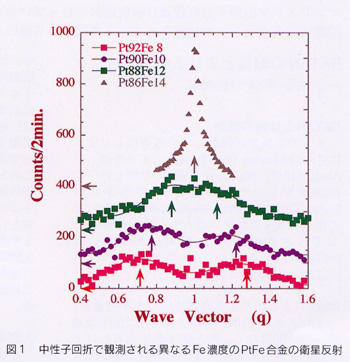

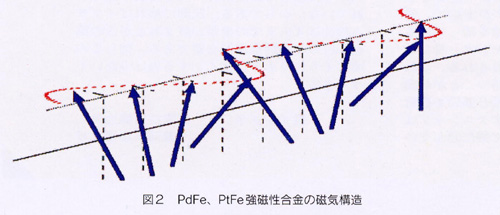

磁性を示さない母金属に、磁気モーメントをもつ原子を不純物として導入したとき、金属中を動き回る伝導電子が不純物の周りでどのような振る舞いを示すか、また、 不純物の濃度を増加させたときに不純物の磁気モーメントの間にどのような結合が生じるかは磁性研究の最も基本的なテーマのひとつである。 我々は最近、非磁性金属としてPd(パラジューム)やPt(白金)に、不純物として3d遷移金属(V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni)を約10%近く混入すると、 Ni以外のいずれの不純物でも合金中に格子の周期とは無関係な波長の磁気的な、または原子配列の周期構造が形成されることを見出した。 たとえば、PdはPtは微量のFe(1%以下)の導入で試料全体が強磁性を示すことで有名であるが、Feを10%程度含むPtFe合金を中性子回折で見ると、 図1のように100逆格子点の両側に幅の広い衛星反射が観測される。 即ちPtFeは単純な強磁性体ではなくて、格子間隔の2〜3倍の周期で【100】方向に伝搬する磁気的な振動成分があることを示している。 偏極中性子で調べたところ、図2に示すような強磁性モーメントに垂直な成分が振動していることが判明した。強磁性PtCoは磁化容易軸が【111】であるにもかかわらず、 やはり【100】方向に伝搬する変調成分を持っている。ところがPdMn、PtMn、PdCr等は磁気モーメントが【100】軸に沿ってらせん状に回転する周期構造になっている。 興味深いのは、非磁性金属であるVを導入したときで、PdV、PtV合金ではVの濃度そのものが濃淡の波を形成している(濃度密度波)。 これらの変調構造はいずれも【100】方向に伝搬し、不純物濃度を濃くすると波長が短い方へ連続的に変化する。 また、この周期構造の秩序は試料全体に一様に広がったものではなく、短距離で途切れていることもすべての合金に共通である。 このような変調構造の原因は、金属中の電子が不純物の磁気モーメントや電荷の違いを異物と感じ、遮蔽しようとする際に起こっていると考えられえる。 金属中の伝導電子には、あらゆる波長の波が存在しているわけではなく、フェルミ波長より短い波長の波は存在しない。 このため不純物の完全な遮蔽が出来なくて、遮蔽電子はフェルミ波長の2倍の周期で振動する。この振動はフェルミ面の形状に敏感で、 平行な平板上のフェルミ面があると、振幅は大きくなり長距離にまで及ぶ。不純物濃度が増すと、この電子のスピンや電荷の振動を通して不純物同士が結合する。 PtとPdは殆ど同じフェルミ面構造をもっており、【100】方向に平行な面があって、振動の振幅が大きくなり不純物同士が強く結合し、このような波が顕著に現れたと考えられる。 この波がこれらの合金の物性を強く支配しており、FeやCo合金では磁化が容易に飽和しないし、MnやCr合金ではスピングラスの原因になっている。