●超低温中性子散乱研究グループ(研究炉利用課兼務) 皆川 宣明

ある材料を引張れば伸びるし、押せばその方向に縮む。 その時、材料を構成している分子、更にはその分子を構成している結晶構造の原子間距離が、伸びたり縮んだりしている。 その材料全体の伸び縮みを直接測定するのであれば、定規なり、ノギス、マイクロメーターを用いてその長さを測ればよい。 しかし、材料は溶けた状態から、ロールして板を作る工程などで、ローラーの圧力が加わり固まる。すなわち、ひずみが入り残留していることになる。 その様なひずみを、残留ひずみと言い、そのひずみが持っている力を残留応力と言う。たとえ、1枚の鉄板にしても均質なひずみ状態ではない。 ましてや、カッター等で切断した部分は、切るがための力が加わり、残留応力は大きな値を持つことになる。 この様な内部のひずみ分布、あるいは応力分布を知ることにより、材料の製作工程の改善、新材料の開発、材料寿命の予測を計算することが出来、 安全な構造物の設計製作に役立つことが出来る。

材料の内部ひずみを測定するには、材料内部まで侵入出来る中性子に見てこさせることが良い。 そこで、実際には、中性子回折装置を用いてブラッグ散乱による回折ピークを測定し、角度の関数として得られたピーク角度を基に、 結晶構造の面間距離dhklを求め、標準の面間距離d0hklとの差 dhkl-d0hklの比で、 ひずみεhkl=(dhkl-d0hkl)/d0hklを求める。 応力σは、フックの法則を用いて、弾性定数Eをひずみに乗じて、σhkl=Ehkl・εhklとして求めることができる。 弾性定数Ehklは、ミラー指数hklにより異なり、事前に引張試験機を用いて中性子回折によりミラー指数毎に測定し、その値を用いて計算する。 日本で唯一の、残留応力解析用中性子回折装置(RESA)は、JRR-3Mガイドホール内のT2-1ポートに設置されている。

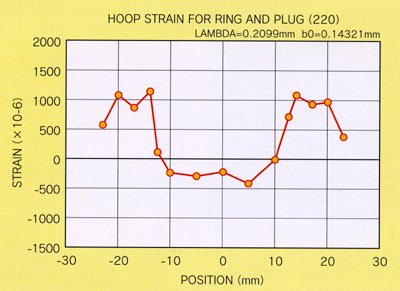

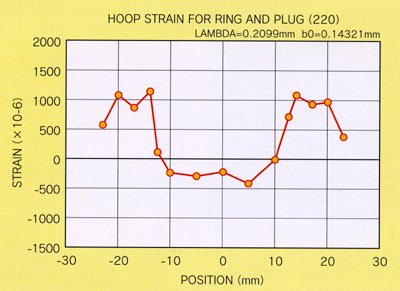

ベルサイユ協定で、国際的に、中性子回折によるひずみ測定法を標準化する動きがあり、その一環として、各国機関が、同一試料を測定したので、その結果を紹介する(図1)。

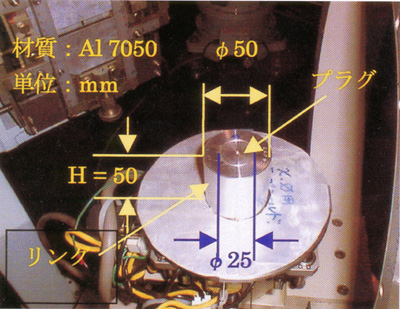

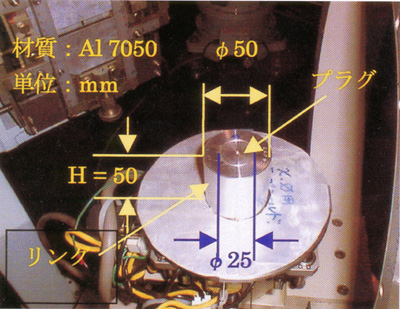

試料は、リング状アルミニュームに、同一材質のプラグを冷やし填めしたものの、接合部に発生する内部応力分布の測定である(図2)。

|

|

| 図1 中性子で測定された内部ひずみ分布 | 図2 冷やし填めで作られたアルミ材試料 |